天皇EMPERORと将軍SHOGUN

天皇の二条城行幸を描いた歴史絵巻

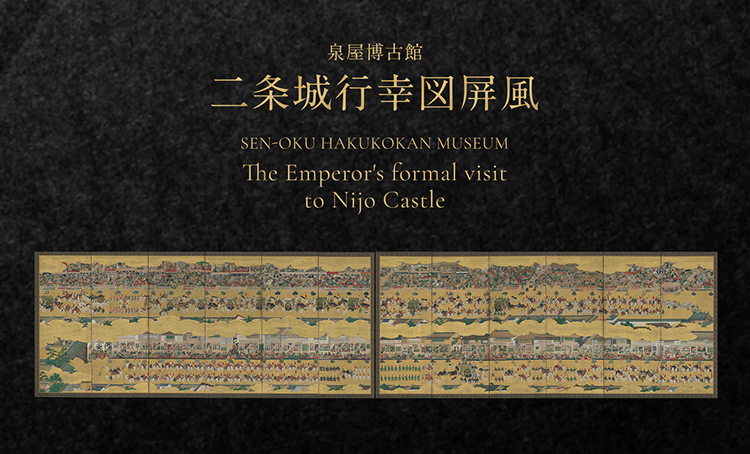

「二条城行幸図屏風」(にじょうじょうぎょうこうずびょうぶ)は、

江戸時代初期(17世紀)に制作された六曲一双の屏風絵で、

1626年(寛永3年)に後水尾天皇が大御所(2代将軍)・徳川秀忠と3代将軍・徳川家光の招きに応じて、

二条城に行幸した際の様子を描いています。

この行幸は、将軍家徳川秀忠・家光父子が天皇を京都・二条城で

5日間にわたり盛大な儀式や饗応を行った一大イベントであり、

朝廷(天皇家)と武家(将軍家)の融和による平和の到来という歴史的大転換点でした。

寛永行幸をきっかけとして多彩な芸術文化が花開き、

「日本文化の故郷」とも言われる寛永文化の隆盛につながっていきました。

絢爛たる情景描写と

細密な人物表現

この屏風には、江戸時代初期の京都の町並みや周囲の風景が精緻に描かれています。

一双の屏風には、中央を走る一本の道を挟んで、上段と下段に異なる風景が描き分けられています。

上段は右向きに、後水尾天皇一家の行列が右上に配された二条城を目指す様子が、

下段は左向きに、三代将軍・徳川家光の行列が天皇家を迎えるために、

左下に配された内裏入口に向かう様子が描かれています。

上下・左右の対称的な構図は、朝廷と幕府という二つの権力の対比を視覚的に表現しつつ、

一双の屏風の中で両者の見事な調和を実現しています。

沿道には、行列を一目見ようと集まった群衆の姿や、

秩序を保つために配置された武士たちが描かれており、

当時の京都のにぎわいと緊張感が臨場感豊かに表現されています。

公家や武家、町の人々など、実に3226人もの人物が生き生きと描かれており、

金箔の貼られた豪華な造りとあいまって、華やかで重厚な世界観をかたちづくっています。

人物描写も極めて細やかで、絢爛豪華な衣装をまとった天皇や公家、大名たちの姿はもちろん、

身分ごとに表情や動作を変えた描き分けも見事で、当時の社会階層や礼儀作法の一端がうかがえます。

美術的価値と歴史的意義

この作品は、構図の妙や色彩の美しさ、細部に至るまでの描写力において、当時の絵画技術の粋が感じられます。

また、政治・文化両面での意味を持ち、単なる記録画にとどまらず、美術作品としても高く評価されています。

二条城行幸という歴史的出来事を描いた本屏風は、近世初期の権力構造や美意識を今に伝える貴重な文化財です。

デジタル化による新たな視点

京都大学のプロジェクトでは、泉屋博古館の協力のもと、

この屏風を高精細にデジタル化する取り組みが行われました。

これにより、肉眼では見えにくい細部まで明瞭に観察できるようになり、

当時の人々の姿や表情、衣装の意匠まで克明に浮かび上がらせることが可能となりました。

画像上でも金箔や絵の具の質感が分かるほどの精度を持ち、

極めて高解像度の画像となっています。

「二条城行幸図屏風」江戸時代 17世紀

所蔵:泉屋博古館

画像提供:株式会社アートリサーチ

"The Emperor's formal visit to Nijo Castle"

Owned by: SEN-OKU HAKUKOKAN

MUSEUM

Image Courtesy of: ART Research Inc.